BIEN FAIT POUR VOUS !

(18 novembre 2008) (Lien)

Chers amis, je suis malheureux.

Jai limpression de travailler pour rien. Mon idée centrale ne progresse pas.

Je dois mal mexprimer, ou me tromper.

La passivité des

gens qu'on viole chaque jour avec leur assentiment, dans l'indifférence

générale, leur servitude volontaire, me décourage chaque jour un peu plus.

Dautre part, et surtout,

l'incompréhension profonde des militants et des intellectuels que je respecte

pourtant plus que tout me désespère complètement : les dizaines d'heures que

j'ai passées avec Raoul Marc Jennar, Michel Onfray, Gérard Filoche, Jacques

Généreux, Frédéric Lordon, Annie Lacroix-Riz, Paul Ariès, Jean-Marie Harribey,

Bernard Manin, Jean Veronis, Daniel Schneidermann, Élisabeth Lévy et Philippe

Cohen, Jean Lebrun, François Ruffin, Mona Chollet, Sébastien Fontenelle, Agnès

Maillard, Stéphane Paoli, Serge Halimi, André Bellon, Maurice Allais, Paul

Alliès, Thierry Meyssan, Jean-François Kahn, Jacques Cheminade, Pierre

Rosanvallon, Daniel Mermet, et tant d'autres dont j'aime tant la pensée

généreuse, la culture infinie et/ou le courage politique, toutes ces heures

semblent n'avoir servi à rien :

Alors quils sont précisément,

selon moi, particulièrement sensibles, humanistes, agiles intellectuellement et

ouvert à des idées nouvelles, aucun de ces valeureux n'a compris (mais j'en

déduis que c'est probablement moi qui me trompe et qu'il faut peut-être tout

laisser tomber et retourner voler dans mes montagnes chéries, ne pensant plus

quà moi et mes proches, comme avant), aucun n'a compris l'importance première,

prioritaire, inédite (jamais testée ailleurs quà Athènes il y a 2 500 ans),

forcément fondatrice dun véritable pouvoir de résistance des hommes contre les

abus de pouvoirs, limportance décisive de la Constitution la seule

règle de droit qui soit, PAR DÉFINITION, au-dessus des pouvoirs et qui

s'impose donc à eux , et, par voie de conséquence logique, l'importante majeure et

évidente du DÉSINTÉRESSEMENT DES AUTEURS de ce texte supérieur.

Tous ces personnages passionnants m'écoutent

gentiment, amicalement, amusés de mon insistance quils qualifient parfois

dobsessionnelle, mais pas du tout convaincus que j'aie le moins du monde

raison et... ils

continuent TOUS à considérer comme une évidence que l'Assemblée Constituante doit

être... ÉLUE.

J'en ai donc

vraiment marre, en fait, et derrière mon front, commencent à s'afficher les

mots BIEN FAIT POUR VOUS : pendant que le monde s'écroule, pendant que ces

gredins de patrons continuent à se goinfrer après nous avoir tous ruinés,

pendant que les serpillères gouvernementales nous font les poches en beuglant

leur vertu et en couvrant de centaines de milliards les barons voleurs au lieu

de les jeter en prison, de confisquer leurs biens et de nationaliser la finance

tout entière, alors que ce désastre ne peut être freiné par aucune digue puisque

la Constitution (relisez-la si vous ne me croyez pas, celle de France et celle

de lUnion européenne) ne prévoit rigoureusement AUCUN moyen de résister même

aux pires abus de pouvoirs, pendant que les pires ravages sapprochent, pendant

que les journalistes salariés des (subordonnés aux) banques nous préparent déjà

à la nécessité de nouvelles guerres, vous êtes tous là à dire : « oui, cest

une bonne idée, la constitution, cest intéressant, mais ce nest pas réaliste,

il faut soccuper dabord de tous les problèmes des gens, les salaires,

lemploi, lenvironnement

» et gna gna gna

Mais bon sang,

tous ces problèmes sont IMPORTANTS MAIS SECONDAIRES : tant que vous avez LES

FERS AUX PIEDS, les fers constitutionnels, vous êtes tous, nous sommes tous,

condamnés aux plus stériles bavardages.

Bla bla bla

et

merde.

Les

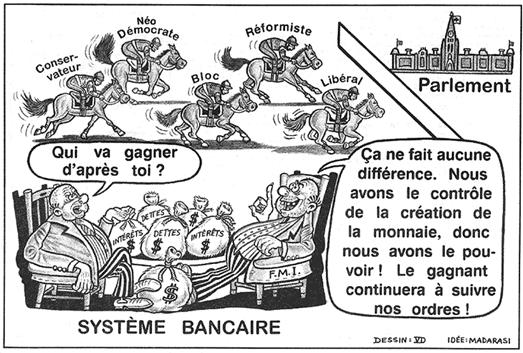

multinationales et les banques, moins stupides que nous, elles, ont compris que

CE QUI COMPTE CEST DÉCRIRE SOI-MÊME LES INSTITUTIONS et de prendre ainsi le

contrôle réel des marionnettes gouvernementales : qui écrit le droit européen ?

Pourquoi est-ce un banquier (américain de cur) Jean Monnet qui a décidé de

construire de nouvelles institutions (prétendument « européennes ») de cette

façon (sans nous) ? Pourquoi tous ces banquiers poussent-ils ardemment le

processus constituant européen (les Pompidou et autres Pascal Lamy) ? À votre

avis ? Par philanthropie ?

Ils sont moins

bêtes que nous, ça cest sûr.

Ils doivent bien

se marrer à nous voir tous gesticuler en tapant les murs sans sortir de notre

prison, alors que la porte nest même pas fermée à clef !

LE POUVOIR VA JUSQU'À

CE QU'IL TROUVE UNE LIMITE.

Ce principe implacable, aussi fort

qu'un principe physique universel, formulé au cordeau par Montesquieu, a une

conséquence importante : de la même façon qu'on ne reproche pas à un malade

d'être malade, de la même façon qu'on ne reproche pas à un objet de tomber vers

la terre, il est inutile, il est presque stupide, d'en vouloir aux pouvoirs

d'abuser : ils sont programmés pour abuser, ils abuseront, c'est leur

nature.

Par contre, c'est à nous les

autres, ceux qui consentent à obéir aux pouvoirs , de fixer des limites.

Et la Constitution, le droit du

droit, la seule règle qui soit au-dessus des pouvoirs, sert précisément à cela.

Mais si vous laissez écrire ces

limites par les hommes au pouvoir eux-mêmes... c'est idiot : vous creusez

vous-même votre tombe politique, ils vont évidemment tricher.

Et il faut donc vous en prendre à

vous, et à vous seul. Ce n'est pas la faute "des autres", et

surtout pas des hommes au pouvoir dont il n'y a rien à attendre de ce point

de vue.

Or, tous LES HOMMES DE PARTIS

cherchent à accéder au pouvoir (et c'est légitime, ce n'est pas le problème) :

ils sont TOUS POTENTIELLEMENT DES HOMMES AU POUVOIR, eux-mêmes ou leurs

proches.

Donc, dans un processus

constituant, à ce moment précis (et pas ailleurs, je ne généralise pas), les

hommes de partis sont à la fois « juges et parties » , les hommes de

partis ont, dans cette circonstance précise, absolument stratégique, un intérêt

personnel contraire à l'intérêt général, ILS NE SONT PAS DÉSINTÉRESSÉS et

ILS SERONT DONC TOUJOURS FORCÉMENT MALHONNÊTES : ils programmeront forcément,

comme ils l'ont toujours fait, l'impuissance politique des citoyens entre deux

élections.

Donc, SI ON ÉLIT l'Assemblée

Constituante, LES PARTIS VONT NOUS IMPOSER LEURS CANDIDATS et, à nouveau, comme

toujours, ce sont les hommes au pouvoir qui vont écrire les règles du pouvoir, et on nen sortira pas, et

merde.

Alors, si vous ne faites pas du

TIRAGE AU SORT DE LASSEMBLÉE CONSTITUANTE une priorité absolue et immédiate,

décisive et indispensable, non négociable,

alors oui,

BIEN FAIT POUR VOUS.

Réponse à Jean Quatremer, qui

voudrait bien discréditer en bloc tous les « nonistes »

pour un "crime de la pensée" : le "conspirationnisme"

(28 septembre 2008) (Lien)

Le 24 septembre,

Jean

Quatremer, journaliste à Libération,

sur son blog Coulisses de Bruxelles,

a publié la note suivante :

Quand

l'euroscepticisme mène au conspirationnisme

|

|

Une partie des tenants du « non » à la

Constitution européenne a développé, durant la campagne référendaire, des

arguments de nature "conspirationnistes", Étienne Chouard en

premier lieu. Sur

son site , créé pour loccasion, le petit prof en informatique de

Marseille sest fait le héraut du « non » en clamant que le traité

constitutionnel européen visait à mettre en place une dictature, pas moins.

Une bonne partie de la gauche extrême (et de la droite extrême( a aussi

joué sur le rejet des « élites » qui, bien sûr, ne peuvent que comploter

dans le dos du citoyen, innocente brebis, en vue daccomplir leurs buts

inavouables.

Lantilibéralisme, qui nest souvent que le

nouveau nom de l'antiaméricanisme, se nourrit de cette paranoïa. « On »

nous ment, « on » nous veut du mal, « on » veut nous mettre au chômage. Le

"on" est au choix, l'Europe, les États-Unis, le libéralisme, le

capital.

|

Je suis heureux de découvrir que la boucle est

désormais bouclée, plusieurs tenants du « non » de gauche soutenant désormais

officiellement les thèses conspirationnistes défendues notamment par Thierry

Meyssan à propos des attentats du 11 septembre 2001 : en résumé, les

attentats ont été organisés par les Américains eux-mêmes, voire nont tout

simplement pas eu lieu ! Le lièvre a été levé par le Nouvel Observateur daté

du 18 septembre. Sur le site de Chouard, on trouve un lien avec une interview

de lanimateur du « Réseau Voltaire » ainsi présenté: "

Thierry Meyssan : « Il faut arrêter les processus de

diabolisation :

désintoxiquez-vous ! Retrouver

lesprit critique »

"Passionnante interview donnée au site reopen911.info".

« Je ne sais pas si les États-Unis ont simplement

laissé faire les attentats ou sils les ont déclenchés », déclare

au NO ce noniste de choc qui prédisait une « guerre civile » si le traité

de Lisbonne était ratifié en France sans référendum. « Ce que je sais cest que les plus gros

mensonges passent comme une lettre à la poste. Pour les dirigeants

américains, 3000 personnes, ça compte pour rien : les gens ne sont que de la

merde sous leurs chaussures. Ce que dit Thierry Meyssan, un homme intelligent

et très cultivé, devrait être débattu et analysé par les journalistes, au

lieu de se trouver balayé par un canon à merde, dont Bigeard est aussi la

victime ». Subtil et raffiné, non ? Tout y est : antiaméricanisme

primaire, méfiance à légard des médias menteur, mépris des élites.

Bellaciao

, le site participatif de la gauche antilibérale, tout aussi hystèriquement

anti-européen que Chouard et qui trouve que la LCR est aligné sur Sarkozy,

c'est dire et dont je suis une tête de Turc régulière , y va aussi de son

soutien aux thèses conspirationnistes (par exemple ici ou ici), tout comme le

site Agoravox qui prétend faire

de chaque citoyen un journaliste (un exemple ici )

À pleurer de

bêtise. Mais je ne dirais pas comme Desproges : « Étonnant, non » ?

|

Ne

pouvant répondre en semaine pour cause de cours au lycée, jai répondu avec le

message suivant, le dimanche 28 septembre 2008, vers 22 h :

Bonjour à tous,

Une amie ma prévenu tardivement

de la publication de cette note. Jai alors lu la première page en diagonale, mais

je devais aller en cours et je ne pouvais pas répondre. Ce week-end, je viens

de prendre connaissance des quatre pages de commentaires, dont certains sont

tout simplement passionnants. Comme dhabitude, on ne progresse jamais tant que

dans la contradiction (à condition, quand même, de se respecter, je pense).

À mon sens, « la théorie de

la théorie du complot » celle que semble défendre Jean Quatremer et qui

traque de prétendues théories du complot ressemble bien à une interdiction

pour les citoyens de vérifier sil ny a eu complot ou pas, une sorte

dINTERDICTION DE DOUTER, sous peine de subir le ridicule réservé aux

paranoïaques, suspicieux au point den être malades.

Pour reprendre dabord vos

reproches un à un :

Dune part, je ne dis pas quil y

a eu tel ou tel complot : je dis justement que je nen sais rien et que

jaimerais bien lire TOUS les avis contradictoires sur la question pour me

forger une opinion éclairée ; ce nest pas pareil, il ne faut pas me faire

dire ce que je nai pas dit. Ladministration Bush développe sa propre théorie

du complot, mais on nest pas obligé de tout croire demblée, ni dans un sens

ni dans lautre, nest-ce pas ?

Jai expliqué à Ariane Chemin (une

journaliste du Nouvel Obs qui avait écrit un papier sur mon site en 2005 quand

elle travaillait au Monde) que les exécutifs à tendance tyrannique ont besoin

de « terroristes » ou d« ennemis extérieurs » pour obtenir

la docilité dune population effrayée (leçons bien connues dOrwell et des

différents anti-totalitaires). Pour ces chefs-là, les humains comptent moins

que de la crotte sous leurs chaussures, je le crois effectivement.

Le moins que je puisse dire est

que cette journaliste professionnelle, pourtant apparemment bienveillante au

téléphone, probablement trop pressée, na pas retenu grand chose dintéressant

de notre long entretien, et que le choix de deux phrases avec deux gros mots

(ce que je ne fais jamais à lécrit, évidemment, quand jai le contrôle de mon

registre de langage) nest pas neutre.

Votre propre dénaturation de cette

première déformation aboutit à une pensée méconnaissable où je ne me reconnais

pas. Il faut vraiment que japprenne à me tenir sur mes gardes quand je reçois

lappel dun « journaliste professionnel » car, comme dans un interrogatoire

policier, tout ce que je dis peut alors être retenu contre moi, en trahissant

sil le faut la promesse dune relecture de mes paroles citées.

De la même façon que je ne

prétends pas quil y a eu complot de ladministration Bush (sans lexclure) en

vue de rendre acceptables les exactions qui ont suivi (Patriot Act et

agressions armées, notamment), je ne « soutiens pas officiellement »

Thierry Meyssan (comme le souhaite apparemment J4M pour me faire rentrer dans

la boîte quil ma attribuée) : je trouve Meyssan intéressant, souvent

même très intéressant. Est-il possible de nuancer et ne pas voir le monde en

noir ou blanc ? Votre sens du discernement devrait vous permettre de

distinguer entre « trouver parfois très intéressant » et

« soutenir officiellement » ?

Je trouve aussi très intéressantes les thèses radicalement inverses,

mais argumentées, comme le lien donné par Bouffon vert (25/9, 1h55) vers une

réfutation méthodique des doutes exprimés.

Dautre part, je réfléchis

effectivement à des institutions honnêtes, cest-à-dire qui placent tous les

pouvoirs sous un contrôle permanent des citoyens (voyez mon forum : http://etienne.chouard.free.fr/forum

cela représente un certain travail). Je prétends en effet, comme bien dautres

avant moi, que, issu ou pas dune élite, TOUT POUVOIR EST (À LA FOIS NÉCESSAIRE

ET) DANGEREUX, et que les élites qui font tout pour saffranchir des contrôles

sont, elles aussi, (nécessaires et) dangereuses.

Est-ce une pensée

anti-élite ? Pas du tout :

nous avons besoin de favoriser lémergence dune élite pour exercer le pouvoir,

cela va sans dire. Mais doù viendrait que cette élite pourrait gouverner sans

un contrôle sourcilleux des citoyens à tout moment ?

Je dis donc que CEST FOLIE DE

LAISSER LES ÉLITES au pouvoir modifier elles-mêmes la Constitution cest-à-dire

de FIXER ELLES-MÊMES LES LIMITES DE LEUR PROPRE POUVOIR. Et pour linstant,

personne na réussi à me montrer que jai tort, loin de là. Je suis sûr que la

stricte séparation du pouvoir constituant des pouvoirs constitués est une

grande idée qui peut permettre aux hommes de sémanciper enfin, vraiment.

Pour moi, les deux Congrès de

2008, au cours desquels les ministres et les parlementaires ont profondément

modifié la Constitution sans même nous consulter par référendum, sont donc deux

coups dÉtat.

Je connais un autre professeur

"petit" aussi ? qui pense comme moi : http://www.marianne2.fr/Haute-trahison_a78911.html

http://www.debout-la-republique.fr/intervention-d-Anne-Marie-Le.html

Ensuite, je nai jamais prédit

et encore moins voulu une guerre civile : jai seulement souligné quun

pouvoir qui impose brutalement à un peuple lexact contraire de ce que ce même

peuple vient de décider clairement par référendum, sur un point fondamental du

fonctionnement de la République, ce pouvoir à tendance tyrannique,

effectivement, prend le RISQUE dune guerre civile, je dis quil mérite une

insurrection, oui (même si celle-ci naura sans doute pas lieu). Résumer cette

évidence en disant que je veux la guerre civile ou que je la prédis, cest de

la diffamation ; cest rendre responsable de lincendie celui qui appelle

les pompiers. Cest ce que jappelle, à lécrit, une « machine à

salir » (et à loral, un canon à m.).

Donc, en me taxant

danti-américanisme, danti-élite, et danti-européanisme, vous fabriquez de

toutes pièces un diable qui nexiste que dans vos cauchemars

caricaturaux ; la réalité est plus nuancée ; toute vigilance nest

pas fatalement paranoïaque, et lexistence de quelques paranoïaques avérés ne

fait pas de tous les citoyens vigilants des paranoïaques.

La caricature des thèses

adverses nest-elle pas un aveu déchec à les réfuter correctement ?

_______________________________________________________________________

Dune façon plus générale et

plus importante, au-delà du libre débat nécessaire sur le 11 septembre, je

revendique le droit POUR TOUS de dire et de faire connaître les PENSÉES

DISSIDENTES en vue dun débat éclairant qui montrera sans doute la faiblesse

ou même linanité dune thèse ou dune autre.

Je ne revendique là rien dautre

que liségoria, ce « droit de parole pour tous, à tout propos et à tout

moment » que les Athéniens tenaient pour linstitution CENTRALE dune démocratie

authentique : les vrais démocrates, par des institutions appropriées,

protègent les pensées dissidentes comme un rouage décisif qui dévoile toutes

les intrigues et protège la démocratie elle-même, alors que les oligarques

interdisent et pourchassent les pensées dissidentes pour des raisons que chacun

peut deviner.

À propos de liberté dexpression, le mot « négationnisme » semble

être le redoutable successeur du mot « blasphème », avec la même

mission de fustiger des paroles radicalement interdites ; aux antipodes,

donc, de liségoria et de la liberté dexpression chère aux vrais libéraux. Je

naime pas le concept même de « négationnisme » qui impose une pensée

officielle, interdit le débat et laisse présager une future police de la

pensée. La réflexion de Noam Chomsky sur ce point est littéralement

passionnante, je trouve.

Cest par cette porte-là,

dailleurs, que je me suis intéressé au cas du 11 septembre : situation

révélatrice, emblématique, de la difficulté pour les pensées dissidentes à se

faire simplement respecter dans nos prétendues « démocraties ».

Les commentaires de Paul et

dEntada (28/9, juste après minuit) et celui de Jean-Luc Guilmot (28/9, 9h4)

sont vraiment très intéressants.

Je rappelle que jattends toujours

de ce blog la réponse à mes questions précises sur lUnion européenne.

Par exemple :

***************************************

Comment J4M et ceux qui pensent

comme lui justifient-ils la CONFUSION DES POUVOIRS qui règne à lévidence dans

les institutions quils défendent aussi bien dans les institutions européennes

que dans les institutions françaises ?

***************************************

Les libéraux qui discutent ici

devraient aimer les pensées dissidentes on a envie de dire « par principe »

, au lieu de les pourchasser. Cest à ny rien comprendre. Sont-ils vraiment

libéraux ?

Ont-ils lu les penseurs libéraux

(les vrais, pas les anti-libéraux que sont, en fait, les

« néo-libéraux »), ceux qui se méfiaient comme de la peste de lÉtat

Léviathan et de TOUS les pouvoirs à cause de leurs ABUS inévitables (ils sen

méfiaient radicalement sans quon les traite pour autant de conspirationnistes,

jinsiste) ? Ont-ils lu Locke, Rousseau, Montesquieu, de Staël, Constant,

Alain, Orwell, Aron, Rawls, Rosanvallon, Castoriadis, qui, tous, dénoncent la

confusion des pouvoirs comme source mère de la tyrannie ?

Nest-il plus indispensable, selon

vous, de dénoncer toute confusion des pouvoirs ?!

Pas de réponse sur ce blog.

Je narrive pas à trouver ici

déclaircissements sur les « PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES » qui,

ce me semble, permettent à des organes non élus de nous imposer sans contrôle

ce que jappelle, moi, cest plus clair, des « lois sans

parlement » :

À mon sens, et jusquà ce quon

mait démontré le contraire, DANS LES INSTITUTIONS DE LUNION EUROPÉENNE, LES

MINISTRES ET PRÉSIDENTS ACCUMULENT LES POUVOIRS EXÉCUTIF ET LÉGISLATIF

SUR UNE SÉRIE DE DOMAINES CACHÉS AU PUBLIC sous le nom trompeur de

« procédures législatives spéciales » (art. 289 §2 TFUE pour le

principe ; les autres articles sont disséminés (cachés) dans le TFUE) et

d« actes non législatifs » (exemples : art. 24 TUE, ou art. 290

TFUE). Les ministres agents exécutifs, en principe se rassemblent en un

« Conseil » en oubliant curieusement de préciser que cest un

conseil de MINISTRES et se déclarent carrément co-LÉGISLATEURS (art. 16 TUE).

Ces violations caractérisées du

principe essentiel de la séparation des pouvoirs révèlent une dérive considérée

par la Déclaration des Droits de lHomme elle-même (art. 16 DDHC) comme la

marque la plus sûre du retour à la tyrannie : des pouvoirs non séparés

sont des pouvoirs à la merci des puissances privées du moment.

Pour des exemples sur ces discrètes « lois sans

parlement », voir http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Citoyens_d_Europe_Contre_le_Regime_Illegitime_references.pdf pages 3, 4 et 5.

Je sais que je me trompe peut-être

par endroit, comme vous il ny a pas de honte à se tromper,

heureusement : qui donc ne se trompe jamais ? , cest même pour le

vérifier que je vous interpelle, mais je ne me contente pas dune insulte pour

changer davis : montrez-moi calmement où je me trompe et je serai

heureux, sincèrement, de progresser, je ne demande que cela.

Enfin, pour ce qui concerne

laccusation danti-américanisme, on croirait à une blague : je suis marié

à une américaine (dont le père, accessoirement, fut blessé à Omaha Beach) et

une partie de ma famille vit en Amérique du Nord

Pas la peine den rajouter,

vous semblez avoir « une boîte à diables » et vous y collez tous ceux

qui vous contrarient. Certes, je dénonce une administration US bien précise,

cupide et cynique, qui multiplie les crimes contre lhumanité, cest pourquoi

je dis et je maintiens que la vie humaine na clairement aucune importance pour

eux, ce sont leurs actes pas des théories qui me le prouvent tous les

jours, mais cela na rien à voir avec un anti-américanisme général, en tout cas

si on juge mes propos de bonne foi.

Les généralisations de cette note

sont donc trop caricaturales et donnent une mauvaise image de leur auteur. Une

image fausse dailleurs, jen suis sûr, car personne n'est noir ou blanc et J4M

est souvent intéressant, sur dautres sujets.

Ça me rappelle ce que jécrivais

aux journalistes en 2005, et qui vaut encore tout à fait

aujourdhui : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/LettreAStephanePaoliEtBernardGuetta.pdf

Sans rancune.

Étienne.

Pour un résumé des observations

qui me conduisent à considérer lUnion européenne comme un régime profondément

ILLÉGITIME, et pour une PROPOSITION de résistance, concrète et libre :

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2008/04/08/93-manifestations-obstinees

Pour un aperçu des pensées qui

mintéressent et un peu mieux me connaître moi, le diable hideux que vous

étiquetez « rouge/brun/vert »

et bientôt antisémite ? , vous

pouvez consulter ma page En vrac : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/En_Vrac.pdf et bien sûr ma revue de presse quotidienne

Liens et documents utiles depuis trois ans : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_en_totalite.pdf

Je suis un admirateur dAlain

cétait lui aussi un professeur de lycée ; "petit prof" à vos

yeux ? et je reproduis ci-dessous un propos qui discrédite assez bien

linterdiction de douter que certains ici voudraient imposer aux simples

citoyens en les traitant aimablement d« escadrille de crétins ».

On pourrait intituler cette

réflexion (dont lintérêt va crescendo) :

« Le citoyen a le devoir de penser librement, car les droits des

citoyens crédules sont comme abolis. Obéissez, mais nobéissez pas sans

contrepartie : sachez douter, refusez de croire.

Nacclamez point : les pouvoirs seront modérés si seulement vous

vous privez de battre des mains. »

Discours de l'instituteur. « Mes

chers enfants, puisque le pouvoir aujourd'hui nous écoute, je veux rassembler

en peu de mots ce que j'ai eu occasion de vous dire concernant la politique. Le

premier article, le plus ancien, le mieux connu, est qu'il faut obéir aux

pouvoirs, j'entends de bonne volonté, sans restriction, et au mieux. Cela va

loin. Obéir aux lois d'abord, mais encore exécuter promptement les ordres

reçus. Soit dans l'inondation, soit dans l'incendie, et surtout dans l'état de

guerre, il y va de la vie peut-être ; mais je ne vois point de pouvoirs

possibles sans cela, ni d'action commune possible sans cela. Le serment d'obéir

doit donc être souvent renouvelé dans vos curs. Quand il serait renouvelé

publiquement chaque année, je verrais là une belle fête. À tes ordres, César. »

Il est bon de dire que l'homme qui parlait ainsi avait un bras de moins, avec

la renommée d'un fantassin irréprochable. Son discours ne sonnait pas creux.

L'homme sans peur et sans reproche

avait encore quelque chose à dire. « Il faut, dit-il, une contrepartie. Ce

contrat entre les citoyens et le pouvoir ne peut être ainsi fait que l'un ait

tous les droits et que l'autre n'en ait aucun. Ne discutons pas sur le droit

d'agir, de posséder, de louer son travail, de le refuser, même d'exprimer ce

que l'on pense. Ces droits, de même que le droit d'élire, de critiquer, de

contrôler, sont réglés par des lois qui sont mieux que passables. Mais je

laisse ce détail pour en venir à l'essentiel qui est le devoir de penser

librement. Dès que le citoyen est crédule, tous les droits sont comme abolis.

Il ne faut point croire. Cela est très pénible de ne point croire ce que dit un

homme éloquent et qui occupe la plus haute place. Mais comprenez aussi qu'un

tel homme plaide toujours pour lui-même, qu'il est juge et partie, qu'il est

entouré de flatteurs, qu'enfin il exerce le pouvoir, chose enivrante,

aveuglante. Il sera trompé, il se trompera lui-même. L'histoire des peuples,

comme je vous l'ai montré, est l'histoire des erreurs où tombe naturellement

tout pouvoir qui gouverne aussi les pensées. Donc examinez, instruisez-vous,

écoutez les uns et les autres. Dans les cas difficiles, sachez douter.

L'opinion règne toujours ; elle se fait sentir par le vote, mais bien

avant le vote. Chacun de vous est partie de l'opinion et modérateur du pouvoir.

Le muet refus de croire y suffit.

« Encore un mot là-dessus,

mes amis. N'acclamez point. L'acclamation vous revient et vous prend au cur.

L'acclamation a fait tous les maux de tous les peuples. Le citoyen se trouve

porté au delà de son propre jugement, le pouvoir acclamé se croit aimé et

infaillible, toute liberté est perdue. Le lourd devoir d'obéir n'est plus

limité ni tempéré par rien. Je décris ici des murs nouvelles; je vous trace un

pénible devoir. Mais, mes amis, si l'on veut être libre, il faut le vouloir. Et

n'oubliez jamais que les pouvoirs seront modérés, prudents, circonspects,

préservés à jamais de l'infatuation, raisonnables enfin, et ménagers de vos

biens et de vos vies, si seulement vous vous privez de battre des mains. »

Le plaisant est que le pouvoir le

plus ombrageux ne peut rien trouver à reprendre dans ce discours ; mais il

bouillonne à l'entendre ; il voudrait appeler ses gardes ; il espère,

il appelle de tout son cur la désobéissance, cette autre garde des rois.

Alain, 8 décembre 1923.

===================

Source : Alain, « Éléments d'une doctrine

radicale », propos choisis de 1906 à 1924,

http://classiques.uqac.ca/classiques/Alain/elements_doctrine_radicale/elements_doctrine.html

Alain contre la proportionnelle, scrutin injuste qui

abandonne le pouvoir aux partis

(20 septembre 2008) (Lien)

Pendant

que je vis, chaque jour je lis Alain et

cest pour moi une source claire dintelligence pure ; à lire cet

homme, comme à lire son extraordinaire élève Simone Weil, jai limpression de grandir.

Je vous propose ici quatre Propos sur le mode de scrutin,

tout à rebours de lair du temps qui réclame aujourdhui la proportionnelle

comme un retour à la justice élémentaire, où Alain souligne que la

proportionnelle abandonne les citoyens aux luttes intestines des partis.

Chaque mot compte dans les Propos dAlain, tout y est à la fois léger

et dense, plaisant et puissant, sujet à réflexion.

Alain tenait à choisir un homme plutôt quun programme ; un

homme vertueux (travailleur et honnête), un homme lui-même contrôlé par ceux

quil représente.

(Les titres sont de moi.)

Entre le plébiscite et le référendum, une voie moyenne :

des députés indépendants des partis et le contrôle permanent des pouvoirs.

Le

plébiscite consiste à demander au peuple : « Quels maîtres voulez-vous ? Voici un exposé de leurs principes, quant à la police, quant

à la guerre, quant à la consommation, quant à la production ; réfléchissez et

choisissez. Après cela, vous donnerez un long crédit aux maîtres que vous aurez

choisis ; ils pourront légiférer et gouverner en regardant au loin, comme de

bons pilotes, au lieu d'être arrêtés à chaque instant par les réclamations des

uns et des autres. » Ainsi vivent tous les pouvoirs monarchiques ou

oligarchiques ; car tous les citoyens ne

sont pas malheureux en même temps, et les abus de pouvoir, si l'on n'y remédie

sur l'heure, sont bientôt oubliés ; par-dessus tout le citoyen

hésite devant une révolution qui est, dans un tel système, son unique

ressource. Ajoutons que ce pouvoir fort a bientôt fait de rafraîchir les têtes

chaudes et de bâillonner ceux qui parlent trop ; l'oubli vient ainsi avant

que la réflexion s'éveille. Aussi la tyrannie, avec un peu d'adresse et de

bonheur, peut durer longtemps.

Le référendum est un système tout à fait

opposé à celui-là, car les pouvoirs ne font alors qu'appliquer les lois; ils ne

sont que magistrats. Rien ne peut être changé dans les droits et les devoirs

sans que le peuple soit consulté. Par exemple la

solution du conflit entre la Marne et l'Aube serait demandée au suffrage

universel ; la formule des assurances ouvrières et paysannes, de même ; le plan

de notre action au Maroc, de même. Et l'on saisit sans peine pourquoi ce système est impraticable. Chaque citoyen devrait

passer son temps à lire, à calculer, à discuter ; ou bien alors il devrait

juger d'après l'expérience, je dis son expérience à lui ; mais les

répercussions d'une loi sur les fraudes ne se font sentir à tous les citoyens

qu'après un long temps ; et elles sont perdues presque toujours dans la masse

des faits. Pour le problème marocain, c'est encore plus évident.

Ajoutons que le contrôle des gouvernants par les gouvernés,

qui est ce à quoi le peuple tient le plus, et ce qu'il réclamerait certainement

par voie de référendum, ne peut s'exercer par le référendum même. [Ah bon ? ÉC]

Entre plébiscite et référendum, il faut donc choisir quelque système

intermédiaire ; et l'on est ramené au parlementarisme, dans lequel les représentants

du peuple exercent un contrôle sans limite sur les actes du pouvoir, et

aussi prononcent sur les réformes, en tenant compte à la fois de leurs

connaissances propres et de l'opinion de ceux qu'ils représentent. Par ce

mécanisme, qui suppose une familiarité et des échanges continuels d'idées entre

les électeurs et l'élu, le peuple ne choisit pas ses maîtres ; il fait bien

mieux, il règle, il modère, il redresse l'action des maîtres qu'il a, quels

qu'ils soient.

C'est pourquoi le

caractère du député, ses habitudes de travail, sa clairvoyance, son

indépendance sont le principal, une fois que le principe de la souveraineté du

peuple est posé et maintenu. S'il s'agit de mettre au jour quelque

friponnerie d'administration, un modéré, s'il n'est ni ignorant, ni faible, ni

dépendant, vaut assurément mieux qu'un paresseux, un craintif, un sceptique, un

prodigue, un brouillon qui aurait l'étiquette radicale. Et si, dans ma circonscription, mon candidat n'étant pas élu, l'élu

est un homme intègre et qui travaille, je suis représenté tout de même ; car si

je connais un abus de pouvoir ou quelque gaspillage dans l'administration, je

saurai à qui m'adresser. Voilà pourquoi je veux que l'on considère plutôt le

caractère d'un homme, sa probité et sa puissance de travail, que le parti

organisé dont il aura reçu l'investiture.

30 juin 1911.

Mon commentaire :

Et comment

contrôle-t-on les contrôleurs ? Qui juge et punit les parlementaires eux-mêmes

? Si ces contrôleurs écrivent eux-mêmes leur code de conduite la

Constitution, nous sommes perdus.

Par ailleurs, je

ne partage pas cette conviction dAlain que le peuple ne peut pas contrôler ses

élus par référendum. Linstruction et les moyens de communication ont beaucoup

progressé et ce qui était impensable hier semble devenu possible et même

souhaitable aujourdhui. Cependant, les termes de lalternative posés par Alain

restent dune pertinence lumineuse. Jaime lire cet homme.

Contre la proportionnelle, scrutin injuste.

Quand ils ont dit que la Proportionnelle est juste, ils

croient avoir tout dit. Et je vois bien une espèce de justice au premier moment,

c'est-à-dire quand on nomme les députés ; mais encore faudrait-il y regarder de

près. Si l'électeur est moins libre et moins

éclairé dans son choix, est-ce juste ? Si les comités départementaux ont tout

pouvoir pour imposer tel candidat et surtout pour en éliminer un autre, est-ce

juste ? Si un homme droit et sûr prête son appui, par nécessité, à des

ambitieux aussi riches d'appétits que de talents, mais de pauvre caractère,

est-ce juste ? Si un ferme et libre esprit ne peut être élu qu'en traitant avec

un parti, est-ce juste ? Si les partis ainsi organisés ont presque tout pouvoir

pour échapper à la pression des électeurs, et tromper leurs espérances, est-ce

juste ? Si l'élite, déjà si puissante, se trouve fortifiée encore par ce

nouveau système électoral, est-ce juste ? Si l'influence des politiciens sur

les vrais amis du peuple, déjà trop forte, s'exerce alors irrésistiblement, par

les délibérations et les votes à l'intérieur du parti, est-ce juste ? Et enfin,

si l'écrasement des minorités est injuste dans la circonscription, par quel

miracle devient-il juste au parlement ? Car il faut bien que l'on décide enfin,

et que la majorité l'emporte. En somme, quand vous dites que la

Proportionnelle c'est la justice, j'ouvre bien les yeux, car j'aime la justice,

mais je ne comprends rien, je ne perçois rien de ce que vous annoncez.

En revanche, il y a

quelque chose que je comprends très bien et que je perçois très bien, c'est que

les opinions pour et contre la Proportionnelle correspondent à des opinions très

bien définies concernant l'avenir de la République. Car les uns, qui sont

l'élite, et que je reconnaîtrais presque au port de la tête, craignent

par-dessus tout ce qu'ils appellent la démagogie et les intérêts de clocher.

Ils veulent qu'en toute chose, armée, impôts, travaux publics, ce soient les

compétences qui décident ; ils veulent que la grande politique, qu'ils

appellent nationale, échappe tout à fait au contrôle des petites gens, pour qui

vivre de leur travail et s'assurer contre les risques est la grande affaire.

Enfin ils se défient de l'électeur. C'est contre l'électeur qu'ils ont inventé

la Proportionnelle, et l'invention est bonne.

Les autres savent trop, par trop d'expériences, ce que

devient la volonté populaire lorsqu'elle se heurte à l'action continue des

grands Ambassadeurs, des grands Banquiers et des grands Bureaucrates. Ils

savent trop comment les députés cherchent trop souvent autour d'eux, dans ce

milieu parlementaire qui a ses préjugés propres, un appui contre l'électeur, et

de beaux prétextes pour oublier leurs promesses. Ils savent que les grands

intrigants sont déjà assez forts, et disposent déjà trop des réputations et des

influences ; que l'air parisien est déjà assez mauvais et dangereux pour les

provinciaux même les plus rustiques ; et qu'enfin le scrutin d'arrondissement

est la meilleure arme de la province contre l'élite parisienne. Prise ainsi, la

question est assez claire, il me semble. Et c'est parce que ces raisons

commencent à se dessiner dans le brouillard, que cet accord apparent de la

plupart des députés recouvre en réalité des divisions profondes et une

résistance formidable.

14 juillet 1914.

Mon commentaire : Daccord, MAIS, même avec le scrutin

darrondissement, les élections législatives restent une révoltante

escroquerie. La raison en est que tout scrutin, sil est dévoyé par les

intrigues partisanes, devient un scrutin détestable malgré toutes ses belles

promesses. Je continue à chercher, chez ce penseur exceptionnel quest Alain,

des traces de mon idée centrale « ce nest pas aux hommes au pouvoir

décrire les règles du pouvoir. »

Dans la même veine, il y a cet autre propos, excellent lui aussi :

Un bon scrutin permet de contrôler, de blâmer et de

détrôner tous les pouvoirs.

Le scrutin proportionnel, lui, offre un droit fictif et ne permet pas

davantage que de choisir un tyran parmi plusieurs tyrans.

Je vois que la Ligue des Droits de l'Homme, dans son

bulletin, recommande des cartes postales « proportionnalistes ». Il est

remarquable que tant de Républicains éclairés se soient laissés prendre par les

mots. Pour la Justice, pour le droit de l'électeur, ce beau programme devait

plaire à la Ligue. Un homme raisonnable me disait encore il n'y a pas longtemps

: « Je suis Proportionnaliste tout simplement parce que je veux conquérir

mon droit d'électeur. Je suis républicain, et assez décidé ; j'appartiens à une

circonscription où le royaliste est élu tous les quatre ans, sans lutte possible.

Que je vote ou que je ne vote pas, le résultat est, le même ; je demande

seulement que mon suffrage ne soit pas perdu ». Raison de belle apparence,

mais qui ne me frappe point.

Voter, ce n'est pas

précisément un des droits de l'Homme ; on vivrait très bien sans voter, si l'on

avait la sûreté, l'égalité, la liberté. Le vote n'est qu'un moyen de conserver

tous ces biens. L'expérience a fait voir cent fois qu'une élite gouvernante,

qu'elle gouverne d'après l'hérédité, ou par la science acquise, arrive très

vite à priver les citoyens de toute liberté, si le peuple n'exerce pas un

pouvoir de contrôle, de blâme et enfin de renvoi. Quand je vote, je n'exerce

pas un droit, je défends tous mes droits. Il ne s'agit donc pas de savoir

si mon vote est perdu ou non, mais bien de savoir si le résultat cherché est

atteint, c'est-à-dire si les pouvoirs sont contrôlés, blâmés et enfin détrônés

dès qu'ils méconnaissent les droits des citoyens.

On conçoit très bien un système politique, par exemple le

plébiscite, où chaque citoyen votera une fois librement, sans que ses droits

soient pour cela bien gardés. Aussi je ne tiens pas tant à choisir

effectivement, et pour ma part, tel ou tel maître, qu'à être assuré que le

maître n'est pas le maître, mais seulement le serviteur du peuple. C'est dire

que je ne changerai pas mes droits réels pour

un droit fictif.

Or la Proportionnelle m'offre un droit

fictif, qui est de choisir pour mon compte, entre trois ou quatre Partis, quel

sera le Parti-Tyran. Mais que ce soit selon mon choix ou selon un autre, le Parti-Tyran

sera toujours tyran, et mes droits seront toujours diminués. Dès que le député dépend plus d'un journal ou d'un comité,

et moins de l'électeur, la liberté est menacée. Je dis la liberté de tous. Car

si je suis radical, et si les radicaux sont les maîtres, j'aurai bien quelques

faveurs si je les demande ; mais je n'appelle point cela liberté. Ce que j'appelle liberté, c'est la dépendance

étroite de l'élu par rapport à l'électeur. C'est d'après cela seulement que je juge un système électoral. En termes

bien clairs, il s'agit pour moi d'empêcher que les riches ajoutent le

pouvoir politique au pouvoir économique qu'ils ont déjà. Or, avec les

Partis et la Haute Politique, je suis assuré que les riches gouverneront.

Tandis qu'avec notre système, et les perfectionnements qu'il peut aisément

recevoir, comme limitation des dépenses électorales et secret du vote, nous

arriverons à tenir en bride les Grands Politiques, et les Hommes d'État

impatients qui ne parlent que de restaurer l'autorité. Merci du cadeau. Le

meilleur des rois ne vaut rien.

6 décembre 1912.

Source de ces trois premiers 'propos' : « éléments dune doctrine radicale »

Nécessaire indépendance des députés à légard des

partis.

Tout contribue à jeter le chef dans de folles entreprises.

Lélection ne vaut pas contrôle.

Autant quun député juge à la manière dun arbitre, et sans

considérer un parti ou lautre, le peuple est libre, aussi libre que la

condition humaine le permet. Ce qui aura semblé nécessaire, utile, ou permis,

au plus grand nombre de ces arbitres sera tenu pour tel, et très raisonnablement.

Il nen sera plus de même si le député considère

les partis. Car, si laccusé, ici le ministre, est un des chefs de son

propre parti, il le soutiendra peut-être sans trop examiner, en vue de se

rapprocher de la tête. Si laccusé est soutenu par lautre parti, encore bien

mieux notre homme imaginera quelque ministère pour lui-même ou pour ses amis. Dans tous les cas il combattra comme soldat dune

armée ; il combattra au lieu de juger. Cest ce quon voit toujours à

quelque degré, car rien nest parfait ; mais le degré est ce qui importe. Supposez quun puissant parti occupe le pouvoir, et

paraisse en mesure de punir les indisciplinés et les traîtres par une exclusion

efficace, tout contrôle est rendu impossible et la liberté est perdue.

Les choses ne seront jamais tout à fait ainsi, parce que nul

système électoral ne détournera tout à fait le peuple de disloquer les partis

et de choisir des hommes. Mais il faut convenir que le système des listes, qui

vise toujours à écarter les isolés, nuit au contrôle et donne plus de liberté

aux pouvoirs quels quils soient. Vouloir que le chef aime le scrutin

darrondissement, cest trop demander. Les hommes font voir ici une

clairvoyance admirable. Observez les opinions, et vous remarquerez quelles

dépendent des fonctions. Tout homme qui détient une parcelle des pouvoirs,

quand ce ne serait quun chef de bureau, est pour le scrutin de liste et contre

le scrutin darrondissement. Aux yeux de celui qui nest point du tout chef, la

proportionnelle est suspecte en ceci quelle suppose des listes et des partis.

Par la même raison tous les tyrans, grands et petits, tiennent pour la représentation

proportionnelle. Les socialistes ne sont pas loin de le comprendre, mais

seulement par les effets, et non point par les causes ; sans compter quils

sont aisément un peu tyrans, et de bonne foi. « Si jétais roi », telle est

leur chanson.

Si

tu étais roi sans contrôle, tu serais un mauvais roi. Il nest point de sagesse

qui ne suse à exercer le pouvoir.

Limportance, une pointe toujours dentêtement, les difficultés réelles,

lexcès même du travail et le poids de mille affaires, enfin la mécanique du

pouvoir, qui est ladministration, tout

contribue à jeter le chef en de folles entreprises. Je le suppose

honnête, attaché au bien public, amoureux de la vraie gloire ; cela ne changera

rien. Et pareillement je suppose que ceux qui lont choisi soient réellement le

plus grand nombre, cela ne changera rien si ceux qui lont choisi nont pas le pouvoir de le modérer. Que les femmes

votent, cela ne changera rien. Mais au contraire, soit que les hommes votent

seuls, soit que les femmes sy joignent, et que les chefs de famille aient

plusieurs voix ou non, pourvu que le député

soit tenu par les électeurs et non par les partis, le pouvoir sera tenu de dire ses secrets,

dexposer ses projets, détaler ses comptes ; et tout ira passablement.

12 janvier 1924.

Source de ce dernier 'propos' : « Alain, Propos sur les pouvoirs », propos choisis et classés par Francis

Kaplan, Folio Essais n°1, 1985, p. 232.

Voyez aussi ALINALIA, le site des amis d'Alain : http://alinalia.free.fr.

Vous

pouvez réagir sur ce billet du blog :

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2008/09/20/95-alain-contre-la-proportionnelle-scrutin-injuste-qui-abandonne-le-pouvoir-aux-partis

Laffaire DANON, révélatrice de lescroquerie

antidémocratique quest lUnion européenne, conçue par et pour les industriels

et les banquiers, contre les citoyens, contrairement aux apparences trompeuses

(12 mai 2008) (Lien)

Jai rencontré Jacques

Danon deux fois, et la position de lUE sur son combat contre les

multinationales de lassurance (cest vraiment David & Goliath) est

à la fois révoltante et emblématique ; nous devrions tous être interpellés

par le sort que lui réservent les institutions de lUnion européenne, cela

narrive pas quaux autres. Sa solitude pourrait bien être prochainement la

nôtre. Voyez son blog, il est bien fait.

Voici un mail récent que ma

envoyé une des personnes qui se battent à ses côtés, qui insiste sur quelques

points particulièrement choquants de laffaire DANON :

|

Bonsoir

Étienne

Jai écouté

très attentivement hier soir lune de vos interviews datée du mois de janvier

dernier qui se trouve sur votre blog. Vous dites, avec raison, que lEurope

nest plus une démocratie, que les puissances financières font la loi, que le

droit nexiste plus

Laffaire

emblématique de Jacques illustre tellement bien ce que vous dites : les

puissances financières qui dictent leurs lois, le droit qui nest soumis quà

leur arbitraire.

Vous avez

dit que lEurope est une fausse démocratie imposée en douce pour le compte

dune oligarchie et que les institutions de lUnion européenne ont été

voulues par les banquiers.

Par

rapport à vos considérants sur le comportement antidémocratique de lUE, laffaire

de Jacques offre une opportunité unique dexpliquer et de démontrer de façon

vivante et concrète comment les institutions européennes fonctionnent et que

limage de protection et de démocratie nest quune façade et quils sont

complètement déconnectés de leurs citoyens.

La

pièce maîtresse :

Sur ce blog, je me permets

dattirer votre attention toute particulière sur un document incroyable

(Novas) (annexe 1, en attache) qui démontre que loligarchie

financière sapproprie en toute impunité la puissance publique de lEurope en

se prévalant des Commissaire européens, de la Commission européenne, du

Parlement européen et de son Président et des députés européens contre une

victime européenne devant la justice suisse, justice qui accepte ces

écritures, se transformant ainsi en tribune des institutions de lUE contre

des citoyens de lUE ! ! ! ! ! !

La même philosophie est renouvelée par la suite dans la

presse suisse transformant les Danon, en ennemis des relations bilatérales

entre la Suisse et lUE (comme amplement démontré sur le site de la Ligue

des Droits de lHomme belge).

Lappel

au secours à lEurope passe par le seul moyen qua le citoyen, à savoir le

droit de pétition.

Les

Danon demandent secours et protection auprès des Institutions européennes qui

leur doivent protection.

Comment est traitée au Parlement européen

une pétition qui dérange loligarchie financière :

Le 14 février 2006, la pétition déposée le 22

septembre 2005 est déclarée recevable par la commission des pétitions du

Parlement européen. (annexe

2, en attache).

Cette pétition met en avant que pour avoir eu le courage

de faire valoir leurs droits pendant près dun quart de siècle, les Danon,

ont été punis et leur affaire transformée en une affaire dEtat en

utilisant, en toute impunité, les institutions de lUE contre eux, mais bien

pire encore, ils ont vu disparaître illégalement, arbitrairement et à leur

insu leur outil de travail de 25 ans et détruits, leurs intérêts économiques

vitaux et leur réputation équivalant à une mort économique et sociale. Leurs

avocats belges ont souligné le fascisme économique dont ils font lobjet.

Un éminent Professeur de droit bancaire suisse a conclu dans un avis de droit

boycott.

(Comme

vous le dites si bien Étienne, lEurope ne connaît plus le droit.)

Au

mois de juin 2006, lors dune audition au Parlement européen, le

comité des pétitions décide de convoquer la Winterthur devenue AXA

Winterthur, ainsi que la Suisse à laudition du mois doctobre 2006.

Au mois daoût 2006, AXA Winterthur essaye, par le biais de la justice belge

dobliger les Danon à retirer leur pétition.

Le 4 octobre 2006, la

pétition (soutenue par la Ligue belge des droits de Homme) qui mettait en évidence

les violations au droit international public, aux droits fondamentaux, aux

traités internationaux, et qui demandait la protection des Danon de la part

de lUE, est clôturée à lunanimité, en violant à lunanimité le

droit dêtre entendu sur leurs moyens de défense présentés par les

avocats belges

Par le

suite, soutenus par des députés européens, par la Présidente de la Sous

commission des droits de lHomme du Parlement européen, ainsi que par la

Ligue belge des droits de lHomme, les Danon demandent, comme ils en ont le

droit, la réouverture de cette pétition. Celle-ci leur est refusée.

Le 31

janvier 2007, la Présidente de la Sous Commission des droits de lHomme du

Parlement européen donne une conférence de presse sous le titre :

Affaire

Danon: Violations des droits fondamentaux et atteinte aux accords bilatéraux

UE-Suisse

Voir document en annexe 3 en

attache.

Le service de presse des Verts du Parlement européen lance

des centaines dinvitations à toute la presse européenne écrite et parlée.

Seuls les journalistes de la presse suisse, plutôt agressifs, se présentent,

ainsi que AXA Winterthur accompagnés dun

huissier

. ! ! ! ! !

Finalement les Institutions européennes se sont

pliées aux desiderata de loligarchie financière

au détriment de victimes européennes.

Cest

là où cette histoire des Danon, qui concerne aussi tous les citoyens de lUE,

démontre avec force le bien-fondé de votre analyse de lEurope que

jai pu entendre dans votre interview.

Merci

pour votre attention, je vous appelle tout prochainement,

Courtoises

salutations,

MP

|

Il me semble que nous devrions

nous montrer solidaires des Danon.

Ce cas est exemplaire.

Message collectif (email) : organisons partout des micro-résistances,

avec des MOCRIEs, Manifestations

Obstinées Contre le Régime Illégitime Européen,

à date et heure fixes dans toute lEurope

(13 avril 2008) (Lien)

Trets,

le 13 avril 2008, à 01:34.

Chers amis,

Contre les abus de pouvoirs

caractérisés que sont, à mon avis, tous les "traités constitutionnels",

je voudrais vous décrire une nouvelle idée pour résister au sabordage de la démocratie

par nos propres "représentants" : organiser partout une multitude de micro

résistances contre la source même de nos impuissances politiques :

1) Relier les signes alarmants

de lactualité à limpuissance politique des citoyens verrouillée par les

institutions ;

2) Concentrer nos protestations

sur lhonnêteté du processus constituant ;

3) Multiplier les micro

résistances à travers des manifestations hebdomadaires obstinées, le même jour

à la même heure, partout en Europe.

1) Les indicateurs alarmants sont nombreux qui

devraient nous inciter à contrôler tous les pouvoirs à tout moment :

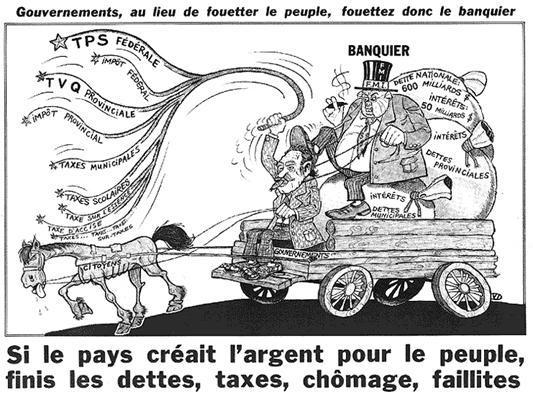

Parmi les indicateurs

alarmants, on peut citer le crash financier majeur imminent, la dérive

policière des "démocraties" prétendument "libérales"

dans lesquelles même la torture pratiquée sur des citoyens incarcérés sans

procès et sans défense est autorisée et même encouragée au prétexte de "lutte

contre le terrorisme", lusage massif darmes nucléaires (des milliers

de tonnes de munitions à luranium) dans des pays écrasés par des guerres

contre dinsaisissables "terroristes", guerres déclenchées

sans que les peuples puissent linterdire, la prolifération exponentielle des

OGM sans moyen de résister, le sabordage des services publics au prétexte dune

dette fabriquée de toutes pièces par labandon de la création monétaire aux

banques privées, dette publique qui rend les prêteurs privés maîtres des

principales décisions publiques, labandon des peuples par leurs propres représentants

politiciens de métiers qui doivent trop leur pouvoir aux puissances

financières , les mécanismes de dérégulation à cliquet (à petits pas

irréversibles) qui dépouillent progressivement les États de leur droit

dinterdire le plus élémentaire (liberté de mouvement des capitaux imposée

par traité, AGCS négocié en secret, etc.), jusquaux constitutions !

écrites désormais directement par les présidents et leurs ministres et imposées

sans référendum !

La coupe est pleine et ça urge !

Il est temps que les citoyens reprennent le contrôle de leurs représentants.

Pourtant, les militants de tous

bords semblent mener leurs luttes sociales sans se préoccuper du tout de la

Constitution : ils luttent vaillamment sans

prêter attention aux fers que nous portons tous aux mains et aux pieds et qui

nous contraignent au plus haut niveau du droit.

Il me semble que toutes nos

luttes sociales sont vouées à rester de simples gesticulations sans effets

durables tant que des verrous institutionnels privent les citoyens du contrôle

des pouvoirs institués.

Lapparente indifférence des

militants sur ce point décisif métonne dautant plus que ces verrous, déjà

redoutables dans les droits nationaux, sont terriblement renforcés, pérennisés,

par les institutions européennes.

Ainsi, nous avons urgemment

besoin du référendum dinitiative citoyenne (RIC) que nous garantiraient

assurément dhonnêtes institutions. Et ce droit élémentaire,

les politiciens de métier ne nous le donneront jamais, pour la raison

simple que ce droit citoyen irait directement contre leur intérêt personnel en

les privant dune partie de leur pouvoir. Cest pourquoi je dis haut et fort

que ce nest pas aux hommes au pouvoir décrire les règles du pouvoir ;

ce nest ni aux parlementaires ni aux ministres ni aux juges décrire ou de

réviser la Constitution.

Doù cette idée, qui me semble

doublement originale :

2) Nous devrions nous concentrer sur lessentiel : lhonnêteté du processus constituant :

Il faudrait prioritairement protester contre lessentiel et, comme

je viens de le suggérer, il me semble que la source majeure de nos impuissances est lillégitimité

fondamentale des pouvoirs de lUnion européenne, conçue et

imposée par des exécutifs qui sont évidemment juges et partie dans un

processus constituant : ils sécrivent des règles pour eux-mêmes

et ça se voit partout.

Cette partialité au plus haut

niveau du droit est extrêmement dangereuse pour les libertés et on peut le

constater concrètement : ce qui est programmé grâce à lUE, cest limpuissance

politique des citoyens face au chômage, aux bas salaires, à la violence

économique et bientôt à la guerre, et labsence de contrôle public des

pouvoirs dans les domaines qui comptent le plus pour les industriels et les

banquiers : marché intérieur, concurrence, liberté de mouvement des

capitaux, droit fiscal et droit social, notamment.

Alors quune Assemblée

constituante désintéressée programmerait sans doute un véritable référendum

dinitiative citoyenne (RIC), rouage central du droit des peuples à

disposer deux-mêmes, qui nous

permettrait enfin, par exemple, dinterdire nous-mêmes, rapidement et sans

difficulté, à la fois les paradis fiscaux, les OGM en plein champ, les armes à

luranium "appauvri", la privatisation des services publics, le cumul

des mandats, la libre circulation des capitaux, labandon de la création

monétaire aux banques privées, et bien dautres fléaux dont, manifestement,

les politiciens de métier saccommodent fort bien malgré les souffrances des

citoyens.

La première

originalité de lidée que je vous propose serait donc de se concentrer très prioritairement sur la source même de

nos problèmes, cest-à-dire le processus constituant : il sagirait de

lutter contre le régime illégitime européen.

3) Une autre

originalité consiste à multiplier les micro-résistances et à protester toutes les semaines, le même jour et à la même heure, partout en Europe, par petits

groupes au début mais tout le temps et partout :

Ensuite,

deuxième originalité, plutôt que de faire une grande manif une fois tous les

six mois ou tous les ans, et puis plus rien jusquà la prochaine, avec une

frustration générale de ne rien pouvoir faire au quotidien, je propose de nous

inspirer de lexemple des Allemands de lest

et de leur idée, qui a très bien marché en 1989 (avec la chute du mur de

Berlin), et qui sappelait « les

manifestations du lundi » :

Nous

organiserions, modestement mais vaillamment, plein

de petites manifestations, un peu partout, dans tous les quartiers et villages

dEurope, le même jour à la même heure, toutes les semaines :

je propose le mercredi à 18 ou 19 h, mais il faut en parler entre nous, on fait

ce quon veut :o)

Ce serait un

rendez-vous régulier, facile à mémoriser et à

rejoindre par les nouveaux mécontents ou les nouveaux courageux, à

fréquenter sans peine puisque tout près

de chez nous, et permettant dêtre

nombreux même en nétant que 5 ou 10

personnes au même endroit puisque réunis un peu partout en

Europe au même moment, avec un site central et un forum par manif

pour faire connaître les initiatives et les infos utiles.

Ce serait

surtout le spectacle permanent dun mécontentent général

et persistant, mécontentement opiniâtre et

obstiné, pas résigné du tout, prêt à se cristalliser bientôt.

Ce serait des Manifestations Obstinées Contre Le Régime Illégitime Européen

(MOCRIE), régime imposé aux peuples européens par voie de

traités, sans Assemblée constituante ni Référendum.

Nota : pour permettre la cohabitation

pacifique de tous les résistants, je recommande de sinterdire tout étendard ou drapeau partisan dans

ces MOCRIEs : à lévidence, le clivage « gauche

droite » nous divise et nous affaiblit. Ce mouvement citoyen devrait

se concentrer sur lessentiel : rendre le contrôle des pouvoirs publics

aux personnes physiques.

Il semble que des initiatives

soient en train de naître dans le même esprit un peu partout en Europe.

Il y en a

déjà cinq qui sont apparues en France en quelques heures (voir

le blog) : ainsi, tous les

mercredis à 18h, à partir du 16 avril, il y aura

une petite MOCRIE à Trets, sur la place de la Mairie, une autre MOCRIE à

Lyon, place de la République, une troisième MOCRIE à Montpellier, une autre

MOCRIE à Rennes, place de la Mairie, et encore une à Nantes

(44000) devant le château de la Duchesse Anne

Vous aussi, nhésitez pas à créer votre propre petite MOCRIE,

tout près de chez vous, simplement.

Puis, venez nous en avertir ici :

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2008/04/08/93-manifestations-obstinees

Si lidée vous

plaît, jai besoin de vous, évidemment, pour la faire connaître entre simples

citoyens et pour organiser les outils qui nous permettront de communiquer entre

nous. Je vais créer un site qui centralise les infos et qui offre

notamment un forum par MOCRIE, de façon à permettre aux participants de communiquer.

On verra si

cette graine didée est assez simple et assez forte pour survivre dans la tourmente

que vit en ce moment lidéal démocratique.

Amicalement.

Étienne.

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/

De mon côté, je

propose ma première MOCRIE :

à TRETS (France 13530), le mercredi 16 avril

2008, à 18 h,

sur la place de la Mairie.

Je

vais préparer une banderole, avec dun côté

« CECRI : Citoyens

Européens Contre le Régime Illégitime,

contre des pouvoirs imposés par voie de traités et sans référendum »

et de lautre :

« MOCRIE : Manifestations

Obstinées Contre le Régime Illégitime Européen

toutes les semaines, le même jour à la même heure, partout en

Europe »

Les représentants

politiques des différents pays européens, tout en affirmant leur amour de la

démocratie, ont engagé depuis cinquante ans un processus constituant sans

les peuples quils sont pourtant censés représenter, et même parfois carrément

contre eux, comme en France et aux Pays-Bas où les élus imposent par

voie parlementaire ce que leur peuple vient de refuser expressément par

référendum.

Les reproches majeurs que nous faisons aux

institutions européennes (voir encadré page suivante), et notamment celui de

verrouiller partout limpuissance politique des citoyens, ne sont nullement

pris en compte par les élites politiques, médiatiques et économiques : la

démocratie imposée par nos élus est de plus en plus clairement factice.

Pourtant, les indicateurs alarmants

sont nombreux qui devraient nous inciter à contrôler tous les pouvoirs à tout

moment : le crash financier majeur imminent, la dérive policière des

"démocraties" prétendument "libérales" où

même la torture pratiquée sur des citoyens incarcérés sans procès et sans

défense est autorisée et même encouragée au prétexte de "lutte contre

le terrorisme", lusage massif darmes nucléaires (des milliers de

tonnes de munitions à luranium) dans des pays écrasés par des guerres contre

dinsaisissables "terroristes", guerres déclenchées sans que

les peuples puissent linterdire, la prolifération exponentielle des OGM sans

moyen de résister, le sabordage des services publics au prétexte dune dette

fabriquée de toutes pièces par labandon de la création monétaire, dette

publique qui rend les prêteurs privés maîtres des principales décisions

publiques, labandon des peuples par leurs propres représentants politiciens

de métiers qui doivent trop leur pouvoir aux puissances financières ,

jusquaux constitutions écrites désormais directement par les présidents et

leurs ministres et imposées sans référendum ! La coupe est pleine et ça

urge ! Il est temps que les citoyens reprennent le contrôle de leurs

représentants.

Nous, citoyens européens de

toutes tendances, attachés au droit des peuples à disposer deux-mêmes,

contestons solennellement le droit des responsables politiques à redéfinir

eux-mêmes leurs propres pouvoirs sans consulter directement les peuples

concernés. Les

élus ne sont pas propriétaires de la souveraineté populaire ; ils nont

pas de légitimité à modifier eux-mêmes les institutions.

Lexpression "traité

constitutionnel" est un aveu dabus de pouvoir : on nécrit pas les

constitutions par voie de traité. Ce nest pas aux ministres, ni aux

parlementaires ni aux juges décrire ou de modifier les institutions

européennes : seuls les peuples eux-mêmes, sur proposition dune

Assemblée constituante désintéressée, cest-à-dire dont les membres

nécrivent pas des règles pour eux-mêmes , seuls les peuples eux-mêmes ont

la légitimité politique de fixer et limiter les pouvoirs de leurs représentants,

par référendum, à lissue dun vrai débat public.

Au contraire, les

gouvernants européens profitent de leur pouvoir pour en abuser : le

processus constituant « par traités » rend les institutions

européennes très profondément illégitimes. Il nous semble important et urgent de

résister à cette dérive tyrannique et dorganiser cette résistance pour aussi

longtemps quelle sera nécessaire.

Un

souvenir : avant la chute du mur, les Allemands de lest manifestaient

tous les lundis à 18 h pour dire simplement : « le

Peuple, cest nous ». Ils étaient parfois une poignée, parfois des dizaines

de milliers, mais ils étaient toujours là, visibles.

Ce geste courageux de résistance

durable pourrait nous inspirer dans la lutte contre le processus despotique qui

se joue avec les traités inconstitutionnels européens : nous

pourrions, nous, institutionnaliser la résistance, autant que possible,

en multipliant les lieux où se manifeste le mécontentement :

Dans toutes les villes

dEurope où il existe des résistants déterminés, seraient organisées

DES MANIFESTATIONS HEBDOMADAIRES,

tous les mercredis à 18 h par exemple.

Lors de ces manifestations, on

pourrait médiatiser internationalement les principales initiatives citoyennes

du moment,

ce qui donnerait à ces initiatives de la visibilité, et donc de la force. Par

exemple :

la plainte de milliers de citoyens auprès

de la Cour européenne des droits de lhomme (CEDH) contre lÉtat pour

violation du droit à élire notre Corps législatif, plainte dorigine

citoyenne que soutient www.29mai.eu,

la pétition contre le parasitisme

financier, déchaîné par des institutions européennes complaisantes qui

interdisent aux États de gêner la libre circulation des capitaux,

pétition dorigine citoyenne que défend www.stop-finance.org,

la pétition pour lindispensable et très

populaire Référendum dInitiative Citoyenne (RIC), pétition et projet

citoyen développés par www.ric-france.fr,

etc.

Dans les grandes villes, cest même chaque

arrondissement (ou chaque quartier) qui pourrait organiser une telle manif

hebdomadaire, pour que chacun puisse sy associer souvent sans trop perdre de

temps en transport inutile ; il est dailleurs sans doute plus efficace

pour signifier quune colère générale gronde que les manifestations, même

petites, soient très nombreuses, un peu partout en Europe.

Un site web (un wiki ou un

spip pour permettre le travail collaboratif) centraliserait une carte

européenne des manifestations et récapitulerait les villes et les villages

européens actuellement en résistance affichée, ainsi que les meilleures initiatives

populaires (slogans, visuels, plaintes, actions, événements, manifestes,

images et textes

).

Est-ce cette petite graine didée saura

germer partout en Europe ? Je lespère :o)

Étienne

Chouard.

(8 avril 2008)

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2008/04/07/93-pour-des-manifestations-populaire-obstinees-mpo

Voyez, ci-après, la liste des principaux

griefs contre les institutions européennes, ainsi que les textes de

référence correspondants :

|

Liste des principaux malheurs programmés par les institutions

européennes,

institutions écrites sans les citoyens, et même

souvent contre eux :

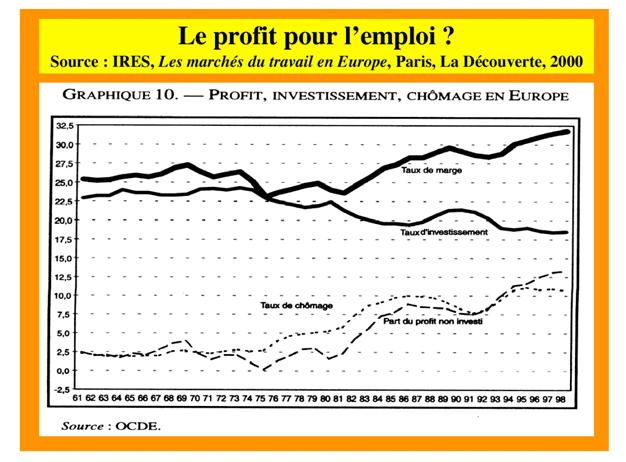

a) Dabord et principalement, le chômage de masse est

incroyablement encouragé par les institutions européennes à travers une

politique monétaire contraire à lintérêt général : la lutte contre linflation

comme mission absolument prioritaire et intangible dune Banque centrale

européenne (BCE) rigoureusement indépendante des représentants du peuple

(art. 119, 130 et 282 §2 et §3 TFUE) est une priorité contestable fixée au

plus haut niveau du droit, donc inaccessible à tout revirement de lopinion

publique. Cette priorité qui navantage que les rentiers, imposée jusquà

nouvel ordre par les institutions européennes, entretient délibérément un

chômage massif et des bas salaires, ce qui présente lavantage pour

certains de rendre tout le monde très docile et ne profite quaux

plus riches. Ce seul point devrait conduire tous les salariés (91% de la

population active) dans la rue contre le dernier acte du coup dÉtat européen

quest le traité de Lisbonne.

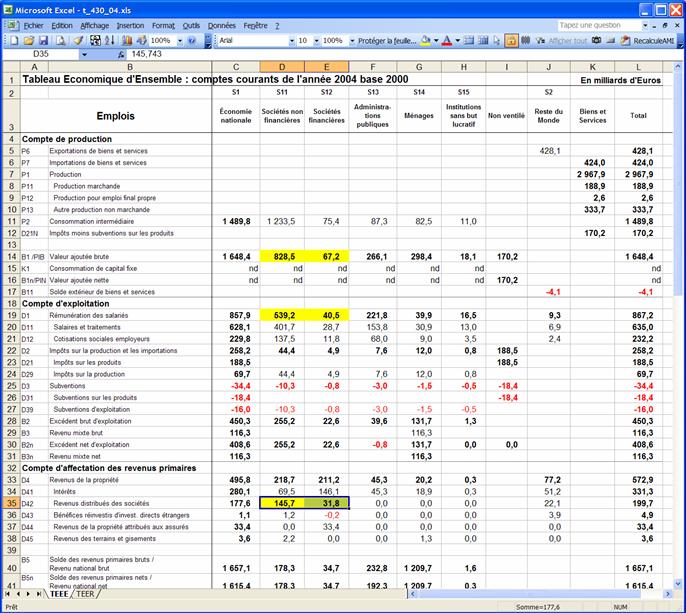

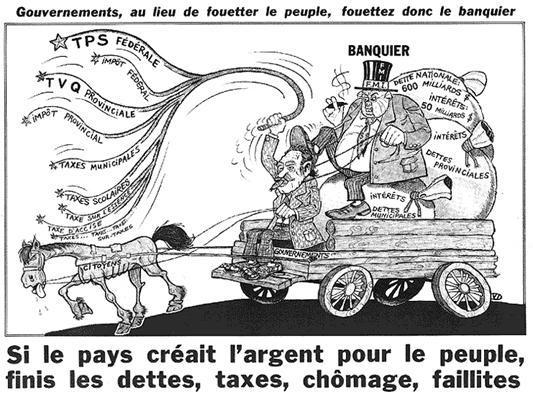

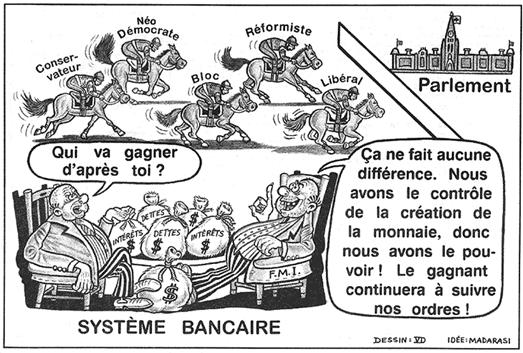

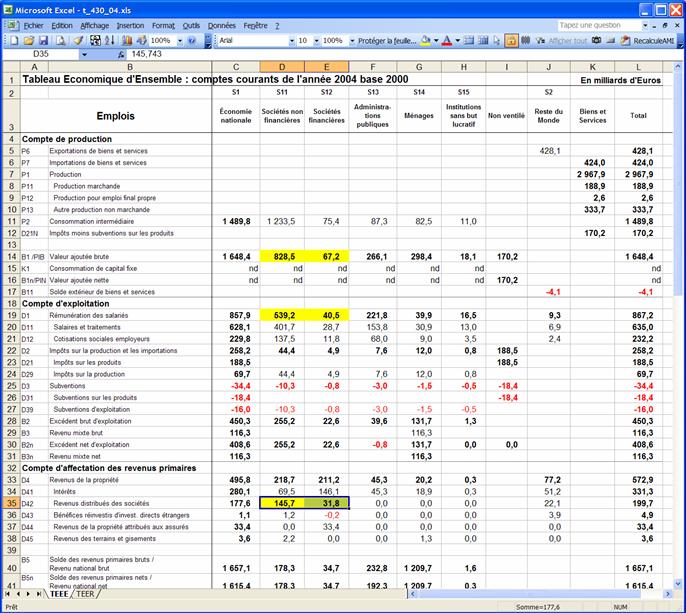

b) Ensuite, et cest un vrai

hara-kiri financier, la

création monétaire est totalement abandonnée aux banques privées :

la constitution européenne (art. 123 TFUE) interdit aux banques centrales de

prêter de largent aux États [prêts qui permettraient un financement des

investissements publics sans subir la charge des intérêts]. Il est essentiel

de comprendre que cette interdiction impose aux États demprunter cet argent

avec intérêts ! aux acteurs privés qui ont de largent à placer

(pour senrichir sans travailler). Cette règle scandaleuse contraint les

États (cest-à-dire nous tous) à payer des intérêts ruineux pour

financer les investissements publics et à accumuler rapidement une dette

extravagante au regard de lintérêt général (plus de 40 milliards deuros

par an dintérêts pour la France) , alors que, si notre banque centrale pouvait

financer les équipements publics, les intérêts payés pourraient être

redistribués à la collectivité au lieu denrichir les

« investisseurs » privés. Non seulement elle nous ruine, mais en

plus, la dette publique (rendue inexorable par les institutions dans le

monde entier) verrouille au plus haut niveau du droit limpuissance de nos

représentants politiques, réduits au rôle de marionnettes dépendantes des

puissances financières. Cet autre vice majeur devrait suffire, à lui seul, à

alimenter une révolte générale.

c) Linterdiction

faite aux États de limiter les mouvements des capitaux (art. 63 TFUE) et la liberté détablissement (art. 49 TFUE)

ont privé les travailleurs de tout contre-pouvoir face à la démesure des

actionnaires, les livrant à la concurrence intégrale à tous

niveaux ; elles exposent nos économies à la spéculation effrénée,

aux crises boursières à répétition et bientôt à la faillite

générale. Après avoir maté les travailleurs, les financiers leur feront

bientôt payer la note, à travers leurs salaires et leurs impôts. Qui donc a

intérêt à cette liberté absolue des renards libres dans le poulailler

libre ? Sûrement pas lintérêt général. Encore un vice majeur dont

« lélite » ne veut pas débattre et qui devrait lever les foules

contre tous les « traités constitutionnels » européens.

d) La clause de défense mutuelle entre pays

membres de lUE ne met pas en cause les engagements souscrits au sein de

lOTAN (art. 42 §2 TUE). Cette clause, qui confirme lart. 5 du pacte

atlantique, soumet de

fait toute défense européenne à celle de lOTAN, puisque ce sont

les États européens les plus puissants militairement, économiquement et

politiquement qui ont la double appartenance. Cet assujettissement est

dautant plus grave que, dune part, lUE et lOTAN permettent aux États qui

en sont membre de sassocier pour des interventions ou des missions sur des «

théâtres extérieurs » et que, dautre part, les instances politiques et

militaires de lOTAN envisagent une restructuration de lAlliance, fondée sur

la possibilité de frappe nucléaire « préemptive » (en premier) et

léventualité dopérations engagées sans autorisation des Nations Unies

décidées par un simple consensus.

e) Les

Ministres et Présidents accumulent les pouvoirs exécutif et législatif sur une série de domaines cachés au public sous le nom

trompeur de « procédures législatives spéciales »

(art. 289 §2 TFUE pour le principe ; les autres articles sont

disséminés cachés dans le TFUE) et d« actes non

législatifs » (exemples : art. 24 TUE, ou art. 290 TFUE). Les

ministres agents exécutifs, en principe se rassemblent en un

« Conseil » en oubliant curieusement de préciser que cest un

conseil de ministres et se déclarent carrément co-législateurs (art.

16 TUE). Ces violations caractérisées du principe essentiel de la séparation

des pouvoirs révèlent une dérive considérée par la Déclaration des droits de

lhomme (art. 16 DDHC) comme la marque la plus sûre du retour à la

tyrannie : des pouvoirs non séparés sont des pouvoirs à la merci des

puissances privées du moment.

f) Les

exécutifs contrôlent aussi la carrière des juges européens dont le pouvoir est considérable : les juges sont nommés

pour six ans, ce qui est court, renouvelables, ce qui crée une

dépendance dangereuse (art. 253 TFUE). Cette violation du principe essentiel

de lindépendance des juges par rapport aux autres pouvoirs bafoue encore le

principe protecteur de la séparation des pouvoirs, et encore une fois au

profit des ministres (qui nomment et renouvellent ou pas les

juges) ; on voit partout que ce sont eux, ministres, qui ont écrit les

règles.

g) Le

pouvoir législatif ordinaire, mais aussi constituant est contrôlé, pour

lessentiel, par des organes non élus. Exemples : conférence intergouvernementale (composée de

ministres) modifiant les institutions (art. 48 §4 TUE), Commission européenne

(non élue) ayant lexclusivité de linitiative législative (art. 17 §2 TUE,

ce qui est une véritable insulte à la démocratie représentative), ministres co-législateurs

(!) (art. 16 TUE), Banque centrale productrice de normes obligatoires à

portée générale (art. 132 TFUE), etc.

h) Les

citoyens nont aucun moyen de résister à un abus de pouvoir et les

initiatives citoyennes sont muselées à

travers une procédure d« initiative dinvitation » trompeuse

car sans aucune force contraignante (art. 11 §4 TUE). On prend les

citoyens pour des imbéciles en leur offrant bruyamment des cadeaux

absolument vides.

i) Les

procédures de révision permettent aux exécutifs de modifier eux-mêmes les

institutions, et surtout sans consulter les peuples concernés (art. 48 TUE). Ce sont dabord toujours des organes non

élus qui sont chargés de réviser la Constitution européenne, ainsi que de

contrôler toute proposition de révision, et surtout les citoyens sont

tenus bien à lécart du processus constituant qui nimpose aucun

référendum : la « démocratie » que nous imposent nos élus

est factice.

j) Tout cela est dû,

daprès nous, à ce que le

processus constituant est lui-même profondément vicié par le fait que les

hommes au pouvoir, à la faveur de la construction européenne, sécrivent des

règles pour eux-mêmes (art. 48 §4 TUE), alors que seule une

Assemblée constituante désintéressée peut programmer de bonnes

institutions : les membres de cette Assemblée ne doivent pas avoir un

intérêt personnel à limpuissance politique des citoyens : ils

doivent donc, dabord, être déclarés inéligibles aux fonctions quils

instituent, et surtout, ils ne doivent pas être élus parmi des candidats

désignés par des partis, car ces hommes-là sont forcément à la fois

« juges et parties » dans un processus constituant.

|

|

Consultez tous les textes de références cités à cette

adresse :

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Citoyens_d_Europe_Contre_le_Regime_Illegitime_references.pdf

|

Extraits

(7 pages) des institutions européennes modifiées par le traité de

Lisbonne :

articles incriminés par lappel